25/07/30追記:

デッキリストのアップデートに伴い加筆修正を行いました。

こんにちは。グスタフ・クリムトです。

5月4日は《モリンフェン》の日

ということで、今回は統率者戦で愛用している《モリンフェン》の解説記事です。タイトルにも明記してあるように、ブラケット2を想定しています。

- 統率者

- デッキリスト

- 解説

- 《苦悶の泉》

- 《血の壁》

- 《破滅を囁くもの》

- 《血の執行司祭》

- 《憎悪》

- 《魂の導管》

- 《不敬な輸血》

- 《鏡の大魔術師》

- 《等価返し》

- 《白金の天使》、《契約武器》

- 《血の取引者、ヴィリス》

- 《スラルの寄生虫》、《仲介人、フェイン》

- 《変異した信者》、《血の盗人》

- 《墓所の怪異》、《ニルカーナの亡霊》、《沸き立つ汚泥》

- 《陰謀団の貴重品室》、《貴重品室の大魔術師》、《陰謀団の要塞》

- 《探検の地図》、《ウルザの洞窟》

- 《ニッサの欲動、苦茨》、《無限地帯》

- 《悪夢の鞭》、《鞭打ち悶え》

- 《湿地帯の血唱え》

- 《瀉血》、《霰炎の責め苦》

- 《黒死病》

- 《夜鷲のあさり屋》、《害悪の機械巨人》

- 《バジリスクの首輪》、《エレボスの鞭》

- 《夜の星、黒瘴》

- 《永遠の器》

- 不採用カード

- アップデート

- 最後に

統率者

伝説のクリーチャー — ファイレクシアン(Phyrexian) ホラー(Horror)

飛行

累加アップキープ ― 1点のライフを支払う。(あなたのアップキープの開始時に、このパーマネントの上に経年(age)カウンターを1個置く。その後あなたがこの上に置かれている経年カウンター1個につきアップキープ・コストを1回支払わないかぎり、それを生け贄に捧げる。)5/4

MTG Wikiより引用、強調筆者

《モリンフェン》は「ウェザーライト」で登場した伝説のクリーチャーです。「ウェザーライト」で登場した《モリンフェン》よりも有名であろう、「Vol.4」で登場した《モリンフェン》は「ウェザーライト」で登場した《モリンフェン》が元ネタになっています。とはいっても、名前が引用されているだけで他の要素はありません。その名前も、「ウェザーライト」で登場した《モリンフェン》が伝説のクリーチャーであることからも分かるように《モリンフェン》は個人の名称……つまり、固有名詞であって種族の名前ではないのです。

カルト的人気を誇る一枚。

気が狂いそうな文章を皆さんに読ませたところで、能力を見ていきましょう。

- 飛行

- 累加アップキープ ― 1点のライフを支払う。

これだけです。

本当にこれだけです。

累加アップキープは『マジック:ザ・ギャザリング』を最近始めた人には馴染みの無いキーワード能力かもしれませんが、要約するとアップキープを迎える毎にどんどん嵩んでいく維持コストです。経年カウンターを用いて管理します。

あなたのアップキープの開始時に、このパーマネントの上に経年(age)カウンターを1個置く。その後あなたがこの上に置かれている経年カウンター1個につきアップキープ・コストを1回支払わないかぎり、それを生け贄に捧げる。

MTG Wikiより引用

統率者戦では「レモラ」の略称で知られる《神秘的負荷/Mystic Remora》が有名でしょうか。

つまり、《モリンフェン》は飛行を得た代償にプレイヤーのライフを要求するクリーチャーなのです。その不器用さが、愛おしかったり……

ちなみにですが、飛行がトランプルになってP/Tが5/5になった《ガロウブレイド》という兄弟分もいます。こちらも登場は「ウェザーライト」で、ストーリーでも《モリンフェン》と行動を共にしています。

伝説のクリーチャー — ファイレクシアン(Phyrexian) ホラー(Horror)

トランプル

累加アップキープ ― 1点のライフを支払う。(あなたのアップキープの開始時に、このパーマネントの上に経年(age)カウンターを1個置く。その後あなたがこの上に置かれている経年カウンター1個につきアップキープ・コストを1回支払わないかぎり、それを生け贄に捧げる。)5/5

MTG Wikiより引用、強調筆者

実は僕も初めは《ガロウブレイド》を統率者に据えていたのですが、トランプルこそあれど地上にいることから動きづらいと感じる場面が多かったので、その席を《モリンフェン》に譲ることになりました。

そんな《モリンフェン》はこんな人にオススメの統率者です。

- スーサイド戦略が好き

- ライフをおもちゃにして遊びたい

- なかなか見かけない統率者を使ってみたい

- ヘイトが低い統率者を探している

- 妙なカードを使ってみたい

《モリンフェン》はお世辞にもパワフルとは言えない統率者ですが、その分ヘイトも低く対戦相手から始末される理由になるカードを見せないプレイを心がければ立ち回りやすいです。しかし、それは勝利が難しいことの裏返しでもあります。つまり、プランニングが重要なので《モリンフェン》を統率者に据えたデッキを組んでもすぐに勝てるという訳ではない点には注意が必要です。

とは言っても、統率者戦は勝利が全てではありません。楽しむことと、楽しませることが大事です。時には《モリンフェン》を繰り出す自分に(対戦相手から鬱陶しく思われない程度に)酔ってみたりするのも、楽しみ方の一つとして提案させていただきます。

デッキリスト

随時更新。

埋め込みが機能していない場合はこちら。

解説

《苦悶の泉》

《モリンフェン》のために印刷されたカードです。

《モリンフェン》の累加アップキープ・コストはダメージではなくライフの支払い……それも、どんどん増えていくものなので《苦悶の泉》に大量の血液カウンターを置くことができます。《モリンフェン》以外にもライフを支払うカードを採用しているので、統率者が唱えられなかったゲームでもちゃんと活躍してくれます。本体も1マナと軽く、血液カウンターさえ用意できれば2マナで好きなクリーチャーを破壊できるので取り回しも良いです。

《血の壁》

好きなだけライフを支払えるカードです。

修整も決してただの飾りではなく、対戦相手の攻撃を躊躇わせる抑止力として働いてくれます。そんな《血の壁》は《戦争の世継ぎ、ローアン》が登場したときにも少し話題になりました。

《破滅を囁くもの》

2点ずつではあるものの、好きなだけライフを支払えるカードです。

ライフを支払って行うことも諜報なのでゲームへの貢献度が高いです。飛行とトランプルを備えた6/6のボディも非常に頼りになりますが、対戦相手からも脅威とみなされて除去されてしまうことも珍しくはないです。

奇しくも同じ5マナで黒ダブル・シンボルの《モリンフェン》と比較するとクリーチャーの質の向上が窺えますね。

《血の執行司祭》

クリーチャー — 人間(Human) クレリック(Cleric)

(黒),1点のライフを支払う:好きな色のマナ1点を加える。1/1

MTG Wikiより引用

1点のライフを支払うことで黒マナを好きな色のマナに変換できるマナフィルターです。

種火となる黒マナこそ必要になりますが、(黒マナを黒マナに変換し続けることで)好きなだけライフを支払えるカードと解釈できます。

何よりもその軽さが魅力です。

《憎悪》

インスタント

この呪文を唱えるための追加コストとして、X点のライフを支払う。

クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは+X/+0の修整を受ける。

MTG Wikiより引用

好きなだけライフを支払えるカードです。

先置きできないのが玉に瑕ですが、ブロックされなかったクリーチャーを突然バキバキにして対戦相手を沈めることもできます。対戦相手のクリーチャーも対象に取れるので、横からいきなり戦闘に介入することも出来てしまいます。手札にあるとニヤニヤしてしまう呪文なのですが、再録が禁止されているので少し値が張ります。

ライフを支払うカードは、自分のライフを失わせるという点で見れば《モリンフェン》と向いている方向が同じと言えます。

《魂の導管》

逆転の一手です。

正気とは思えない能力に、正気とは思えない起動コストが設定されています。フレイバー・テキストの状況もとても正気の沙汰とは思えません。

しかも、戦場に残るアーティファクトなので繰り返し使えます。それゆえに戦況を複雑化させるカードでもあり、愉快なカードでもあり、対戦相手から始末される理由になり得るカードでもあります。想像してみてください。《血の壁》の隣に並ぶ《魂の導管》の恐ろしさを……

《不敬な輸血》

大逆転の一手です。

正気とは思えないぐらい重たい呪文ですが、自分が湯水のように使って残り僅かとなったライフを対戦相手に押し付けた上で自分は安全圏へ逃げ込み、そこそこのサイズのトークンまで生成する最悪の呪文です。

風前の灯火となった対戦相手のライフを《モリンフェン》などのクリーチャーによる攻撃で詰め切ったり、《血の署名》などの呪文で速やかに削り切ったりします。この呪文こそ《モリンフェン》が目指すゴールの一つなのです。

《鏡の大魔術師》

「時のらせん」で登場した大魔術師サイクルの1枚です。《鏡の大魔術師》は「レジェンド」で登場した《Mirror Universe》というアーティファクトを再現した能力……つまり、ライフ総量を交換する能力を持っています。とはいえ、生きてアップキープを迎える必要があることと、アップキープの間にしか能力を起動できないという制約を抱えていることと、対戦相手2人のライフ総量を入れ替えることもできないことから《魂の導管》や《不敬な輸血》ほど器用ではありません。しかしながら、パウパー・フォーマットでは《トレイリアの恐怖》と同じ役割の《謎めいた海蛇》がコモンとして収録されたことから「青単テラー」というデッキタイプが確立したように、同じ役割のカードが多いことには大きな意味があり、《モリンフェン》においては「ライフ総量の交換」の先に勝利があるので《鏡の大魔術師》の存在にも意味があるのです。

《等価返し》

ライフをおもちゃにする呪文です。ライフをおもちゃにして遊ぶには大いなるマナが必要だということが皆さんもそろそろ分かってきたと思います。

首元がヨレてきた部屋着ぐらい使いこんだライフを対戦相手に見せつけて効率よく削ります。何なら対戦相手の部屋着でも削れます。原理は不明ですが、フレイバー・テキストによるとこれは完璧な復讐であることが示唆されています。そして対戦相手が瀕死になったところに《アスフォデルの灰色商人》などを投げ込んでゲームを終わらせます。

《白金の天使》、《契約武器》

ライフ総量が0点以下になったプレイヤーは敗北するという『マジック:ザ・ギャザリング』の大原則とも言えるルールを破るカードです。ただし、(これらのカードが戦場にあったとしても)ライフ総量が0点以下になるとライフを支払うことはできなくなるので注意が必要です。例えば、《モリンフェン》の累加アップキープ・コストも支払うことができなくなってしまうのでお別れとなります。

自分のライフ総量が0以下になったところで《不敬な輸血》や《等価返し》を唱えると……

《血の取引者、ヴィリス》

失ったライフをドローという形で還元してくれるカードです。《モリンフェン》を含め能力を誘発させるトリガーとなるカードが多く、《血の壁》などと組み合わせることで大量にカードを引くことも出来ます。起動型能力も小回りが利いて優秀です。

ひとたび対面してしまうと死ぬまでカードを引かされるクリーチャーもいますが、今だけは忘れておきましょう。

ここまで書いたけどゲームチェンジャーになったんだった

《スラルの寄生虫》、《仲介人、フェイン》

《モリンフェン》に置かれた経年カウンターを取り除くことができるクリーチャーです。《スラルの寄生虫》は土地でさえなければ対戦相手のパーマネントの上のカウンターも取り除けるので、予想外の働きを見せることもあります。自分のライフをリソースとして用いる《モリンフェン》では強請も優秀で、フィニッシュに貢献することも。

強請を持つカードが白単色や黒単色の統率者でも採用できることについては以下を参照。

903.4c カードの固有色を決定するに際し、注釈文は無視する。rule 207.2 参照。

マジック総合ルール(和訳 20250207.0 版)より引用、強調筆者

《変異した信者》、《血の盗人》

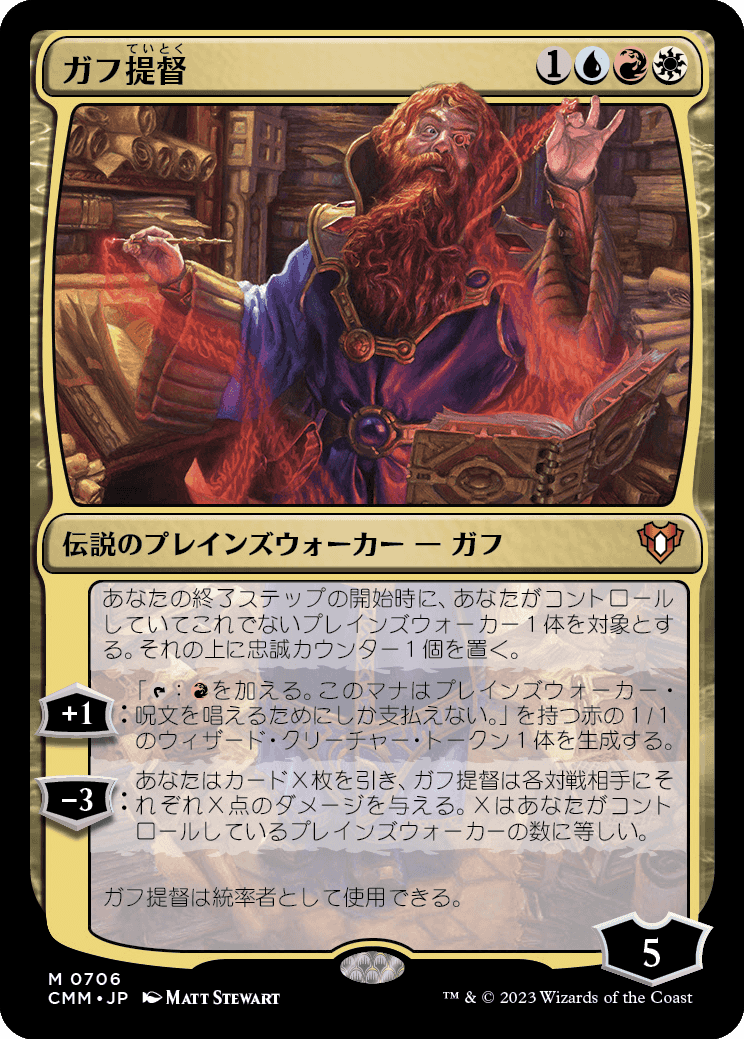

パーマネントから全てのカウンターを取り除くクリーチャー。《モリンフェン》の上に置かれた経年カウンターを取り除いて《変異した信者》は呪文のコスト軽減、《血の盗人》は+1/+1カウンターという形で還元してくれます。《血の盗人》は見境がないので《苦悶の泉》の血液カウンターも食べてしまいますが、忠誠カウンターで管理されているプレインズウォーカーに対してはまさに天敵とも言える一枚で、戦場から一掃することができます。《ガフ提督》や《法務官の声、アトラクサ》のようなフレンズ*1系の統率者は大粒の涙を流すことでしょう(同じテーブルに着いた対戦相手からは英雄と称えられるかもしれません)。「灯争大戦」でラヴニカに攻めてきたのがニコル・ボーラスではなく《血の盗人》だったら大変なことになっていましたね。

《墓所の怪異》、《ニルカーナの亡霊》、《沸き立つ汚泥》

Bubbling Muck / 沸き立つ汚泥 (黒)

ソーサリー

ターン終了時まで、プレイヤーがマナを引き出す目的で沼(Swamp)を1つタップするたび、そのプレイヤーは追加で(黒)を加える。

MTG Wikiより引用

沼から追加で黒マナを生み出すカードです。《かごの中の太陽》も、黒を宣言することで似た役割を果たしてくれます。正気とは思えないぐらい重たいカードを扱うためには必要不可欠ですね。

《陰謀団の貴重品室》、《貴重品室の大魔術師》、《陰謀団の要塞》

やはり黒単の華といえば《陰謀団の貴重品室》でしょう。黒単を使うプレイヤーは《陰謀団の貴重品室》に惹かれ、《陰謀団の貴重品室》に惹かれたプレイヤーが黒単を使うのです。「モダンホライゾン2」で再録されてからはモダン・フォーマットで《陰謀団の貴重品室》を中心にした「黒単貴重品室」と呼ばれるデッキも成立しました。

《陰謀団の要塞》は《陰謀団の貴重品室》の娘のようなカードです。《陰謀団の貴重品室》とはいくつか差異がありますが、基本沼しか参照しないことには注意が必要です。このリストでも基本でない沼である《魔女の小屋》が採用されていますので、リストをコピーしたいと考えている方は気を付けてください。

《探検の地図》、《ウルザの洞窟》

ゲームへの貢献度が高い《陰謀団の貴重品室》へのアクセス手段です。それほど《陰謀団の貴重品室》が強力だということの証左でもあります。

《ニッサの欲動、苦茨》、《無限地帯》

このデッキにとって価値が高い《沼》を引き連れてくるカードです。《ニッサの欲動、苦茨》は「機械兵団の進軍」の統率者デッキにしか収録されておらず、市場に出回っている数が少ないことから(かつては入手も難しく)やや高価ですが生体武器であることによる取り回しの良さが魅力です。

《悪夢の鞭》、《鞭打ち悶え》

自分がコントロールしている沼の数を参照してクリーチャーを強化する装備品です。ライフを支払いまくる手段としても使えますが、勝手に装備品を外すことはできないのでその用途で使いたい場合は装備品を反復横跳びさせる必要があります。つまり、2体以上のクリーチャーをコントロールしていることが条件になります。

《湿地帯の血唱え》

正気じゃないほど重たい呪文に対してこれまでのカードとは違うアプローチで応えてくれるクリーチャーです。コストの支払いは呪文の解決よりも先に行われるため、ライフを参照する《不敬な輸血》や《等価返し》といった呪文との相性にも優れます。

何故か飛んでいます。

《瀉血》、《霰炎の責め苦》

大量のマナを注ぎ込むことで各対戦相手に甚大な被害をもたらすことができる呪文です。沼シナジーを絡めたビッグ・マナから放つことでゲームを傾ける爆弾として機能します。《不敬な輸血》や《等価返し》などでボロボロになった対戦相手を倒すためのトドメとしても有用です。

《黒死病》

エンチャント

終了ステップの開始時に、クリーチャーが戦場に存在しない場合、黒死病を生け贄に捧げる。

(黒):黒死病は、各クリーチャーと各プレイヤーにそれぞれ1点のダメージを与える。

MTG Wikiより引用

自分でライフを減らせる手段であり、クリーチャー除去でもあり、トドメのダメージ・ソースにもなるエンチャント。クリーチャーがいないと自壊してしまいますが、先置きできるのも偉いです。

《夜鷲のあさり屋》、《害悪の機械巨人》

ライフを支払い続けるだけでは簡単にゲームから退場してしまいます。累加アップキープ・コストを支払えずに《モリンフェン》との友情が瓦解するということもあり得るでしょう。ん……?それは友情なのか……?それはさておき、リソースであるライフを回復するカードも採用します。

《バジリスクの首輪》、《エレボスの鞭》

クリーチャーに絆魂を持たせることによって重要なリソースであるライフを回復できます。テーロス次元における死と死の国を統べる神であるエレボスの持ち物である《エレボスの鞭》には、自分のクリーチャーを墓地から――それも速攻を持った状態で戦場に戻す能力も備わっています……一時的にですが。絆魂を付与するだけでも強力なので忘れてしまいそうになりますが、覚えておくといいことがあるかもしれません。特に、戦場に出たときの能力が強力な《アスフォデルの灰色商人》との組み合わせは意識しておきたいです。

《夜の星、黒瘴》

あまりにも強力な死亡時の誘発を持つ《夜の星、黒瘴》は、ときには対戦相手の攻撃を躊躇させるブロッカーとして、またあるときは対戦相手のブロックを躊躇させるアタッカーとしても立ち回れる優秀なミッドフィルダーです。自分のリソースとなるライフを獲得する手段としても使えますが、自分から破壊することによってトドメにも使えます。《大群への給餌》や《殺し》など、自分の《夜の星、黒瘴》を破壊することができない呪文もあるので気を付けましょう。

《永遠の器》

重たくてライフに絡む変なアーティファクトです。

《永遠の器》が戦場に出たときのライフを蓄積カウンターという形で記録して、上陸で自分のライフ総量を記録した値にすることができます。任意なのも嬉しいですね。

ライフが40点から始まる統率者戦では、30個以上の蓄積カウンターが置かれて戦場に出ることも珍しくありません。大量のカウンターが置かれるパーマネントということは……

《変異した信者》で滅茶苦茶な軽減を行うことができます。そして、コストを軽減させる能力はX呪文にも適用できます。つまり……

040 統率者編:大量の瀉血

不採用カード

《傷の反射》

対戦相手から始末される理由になるカードです。

危険すぎて「いや別に」みたいな顔をして唱えてもボコボコにされます。

諦めてください。

《傷の反射》はヘイトが高すぎて(当たり前)、エンチャントを対処できない対戦相手からするとプレイヤーごと退場させるのが最善手になってしまいます。積極的に自分のライフを削る《モリンフェン》ではライフを高く保つのも難しく、標的にされてしまうとあっという間に窮地に陥ってしまいます。何より、交渉が通りづらくなって立ち回りが厳しいものになります。

そして《傷の反射》は、対戦相手のライフをおもちゃにするカードと組み合わせることで(ライフの下準備と大量のマナこそ必要ですが)2枚コンボになります。

701.10c ライフの総量が交換されたとき、それぞれのプレイヤーはその変化分だけライフを得たり失ったりする。それらの得失に関して、置換効果は影響を及ぼすことがありえるし、誘発型能力が誘発することもありうる。ライフを得られないプレイヤーはこの方法で高いライフの総量を得ることはなく、ライフを失えないプレイヤーはこの方法で低いライフの総量を得ることはない(rule 119.7, 119.8 参照)。

マジック総合ルール(和訳 20250207.0 版)より引用、強調筆者

なんとライフ総量の交換でライフの値が減少した場合、ライフを失ったとみなされるのです。知らなかった方も覚えておくといつか役に立つかもしれません。

かつて《傷の反射》を採用していたのですが、「(成立させたことは無いとはいえ)ブラケット2で2枚コンボはどうなのか」ということでリストから抜けることになりました。戻す予定も無いので、「採用候補」というよりは「かつて採用されていたカード」と表現する方が適切でしょうか。

《演劇の舞台》

何故か伝説ではない《陰謀団の貴重品室》の2枚目になれる可能性を秘めたカードです。《暗黒の深部》と組み合わせることで即座に《マリット・レイジ》を降臨させることもできます。土地をサーチするカードがあるとはいえ、受けが狭いのではないかと考えているため不採用としています。

《暗黒の深部》

25/07/30追記: リストから抜けたのでこちらのセクションに移動させました。

《変異した信者》を見て連想した方もいるのではないでしょうか。レガシー・フォーマットではこのカードにフィーチャーした「ダーク・デプス」や、土地と土地をサポートするカードで固めた「土地単」といったデッキでその姿を拝むことができます。パーマネントに置かれたカウンターを取り除けるカードがいくつか採用されていることからサブプランとして取り入れられていますが、統率者である《モリンフェン》とは直接的なシナジーは一切ありません。解凍コンボも受けが少なく、やはり《マリット・レイジ》の降臨は難しいです(ブラケット2で簡単に降臨できてしまってもそれはそれで問題がありますが)。そして何よりもマナが出ないのが痛く《陰謀団の貴重品室》などとの兼ね合いで《沼》が強いリストになっているので、次にリストを編集するときには《沼》になっているかもしれません。

それはそうとして、大真面目に3マナずつ支払って氷を溶かそうと奮闘したゲームもそれはそれで楽しかったです。

アップデート

25/07/30追記:

《呪詛の寄生虫》

《血の壁》や《破滅を囁くもの》などのように好きなだけライフを支払えるカードです。起動にはコストが設定されていますが、X=0で起動できるのでファイレクシア・マナの2点ずつライフを支払い続けることができます。

Xを0で支払うことも、その際にファイレクシア・マナを2点のライフで支払うことも、カウンターが乗っていないパーマネントを対象とするのも適正である。

MTG Wikiより引用、強調筆者

対戦相手のパーマネント、しかも土地まで対象に取れるので、プレインズウォーカーの忠誠カウンターを吸い尽くしたり、《水の帳、マゴーシ》の永劫カウンターのように危険なカウンターも吹き飛ばしたりできます。

信心を稼げないこと、後述する《ヒル溜りの沼》の黒カウントを稼げないことが惜しいですが、それを補って余りあるほどのスペックを備えています。

《放射性降下物》

全体除去兼ダメージソースです。マイナス修整はXの2倍なので見た目よりも取り回しが良いです。RADカウンターの処理は複雑なので説明できるようにしておきましょう。《放射能》カードでも確認できますので、購入しておくと安心です。自分もRADカウンターを得るのでライフには気をつけましょう。

《ワールドマップ》

追加の《探検の地図》です。《陰謀団の貴重品室》はもちろん、《沼》も価値が高いので嬉しい一枚です。

《ヒル溜りの沼》

起動に条件はありますが、各対戦相手のライフを失わせる能力を持った珍しい土地です。先置きできるダメージソースであることが最大の利点で、《等価返し》と組み合わせることでエンドカードになることも。

《沼》

あまりにも強いので《沼》を追加しました。普段は土地34枚でリストを組むことが多いのですが、土地36枚と多めの調整にしてあります。ファイレクシアンとの戦いを描いた「兄弟戦争」の《沼》を使用しています。

最後に

プャ~

この記事はファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。©Wizards of the Coast LLC.